1944年7月7日、サイパンが陥落する。沖縄戦のほぼ一年前である。

米海軍の第21海軍建設大隊は、沖縄に渡る前の1945年の4月から5月にかけてサイパンに駐留した。その間、米軍占領下で日本人、沖縄人、朝鮮人が収容されたススペ収容所の写真をいくつか記録に残している。

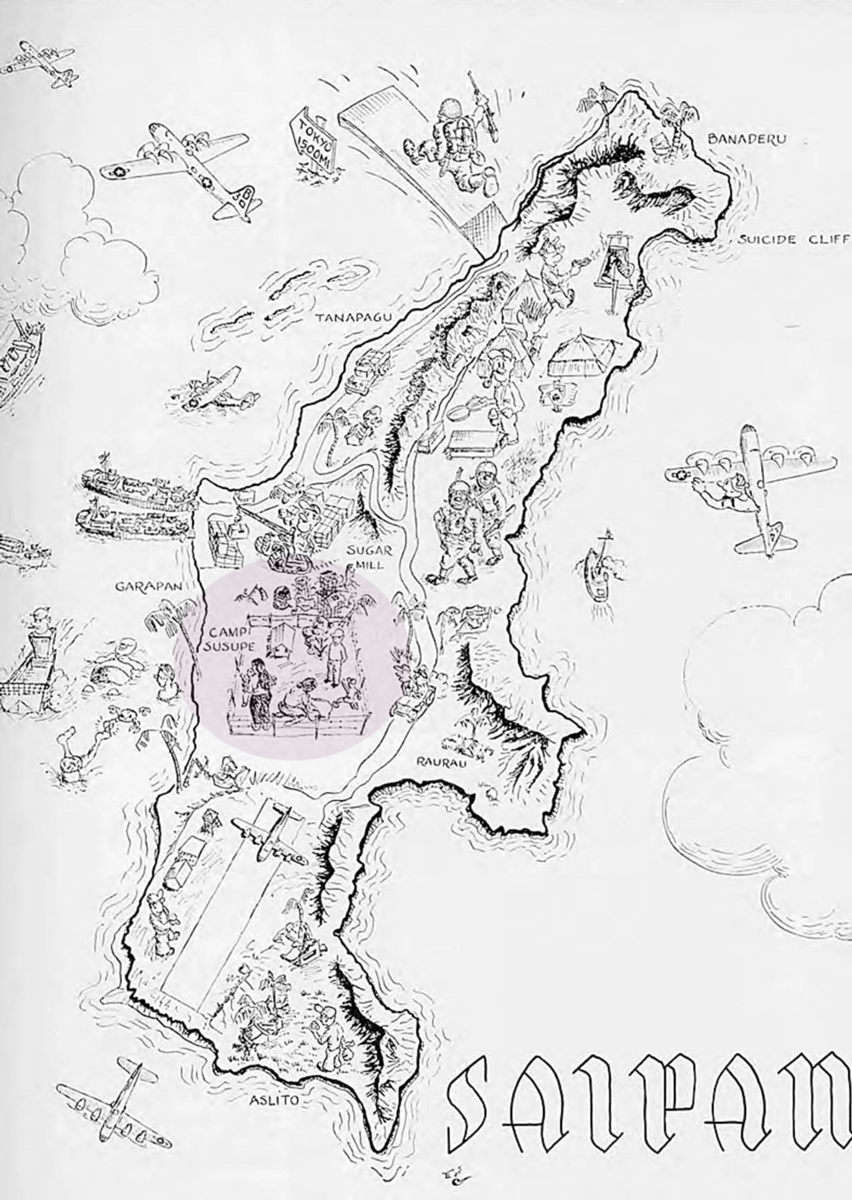

ガラパンの南、金網で囲われたススペ収容所の様子、また、南部に日本軍が建設したアスリート飛行場は、米軍が B29 のため大幅に再構築しアイズリー飛行場となった。そこから頻繁に日本に向かう爆撃機も描かれている。

断崖と太平洋のはざまで

真っ暗闇の中、私たちは船を降り、トラックに積み込み、曲がりくねった道を丘を越えて島の反対側へと向かった。第14大隊の区域にあるテントに、海上用具を担いでよろめきながら入り、ポンチョと寝具を土の上に広げた。私たちの区域ではサトウキビの伐採、整地、テントの設営が行われている間、私たちはここで数日過ごした。食事はまずまずで、ある忘れられない夜は、頭が十分に近くも数も足りなかった。

私たちの陣地は、砲弾の炸裂跡が残る切り立った崖から青い太平洋へと続く緩やかな斜面に位置していた。サイパン島の戦いでは、この場所で血みどろの戦闘が繰り広げられた。私たちの陣地は、珊瑚礁の岩肌で形作られていた。飲料水はリスターバッグで補給できたが、シャワーが完成するまでは鉄ヘルメットをかぶって体を洗った。半分は第7大隊、残り半分は第14大隊で食事をした。昼食には、マラリア予防の鮮やかな黄色で苦味のあるアタブリン錠が添えられていた。ビールとコーラは配給制で、量が足りなかった。映画エリアが作られ、毎晩ギャングたちはそこで楽しんだ。

サイパンでの総統選で多くのおびえた民間人がとびこんだスーサイドクリフ

日本とサイパンを往復するスーパーフォートレス B29

一日おきに、日本に向けて離陸したB-29スーパーフォートレスが、海上を低空飛行する姿を目にすることができた。硫黄島はサイパン島に到着する直前に占領されていたため、私たち自身は空襲の危険にさらされていなかった。

戦争がやってくる

数百人の日本兵が依然として洞窟に潜み、警備隊は訪問者を想像して銃をやたらに乱射したがっていた、サイパン島は比較的安全だった。観光と、それに伴うお土産探し「戦利品さがし」は人気があった。

島の南端にはB-29基地、アイズリー飛行場があった。試験飛行中に若干のブラックジャック (第21海軍建設大隊) の人員が搭乗し、また多くの人が機内の精巧で科学的な驚異を体感するガイドツアーに参加した。

クローザー

島中が建物の残骸だらけだった。中心街ガラパンは、点在するコンクリート製の建物がわずかに残っていたが、破壊された町の残りの部分はキャンプや集落に転用されていた。チャラン・カノアにある製糖工場のねじれた鉄骨の骨組みは、日本軍が島から奪った主要な農作物の証しだった。西側の海岸沖には、まだ機能不全の戦車が残っていた。

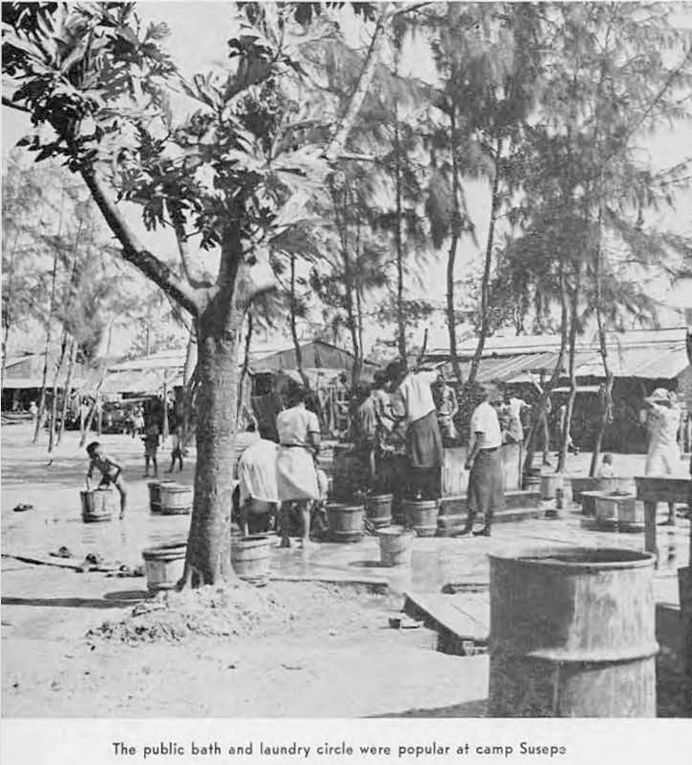

公衆浴場と選択上はキャンプ・ススペで人気の場所だ

サイパンの民間人サイパン島の原住民はチャモロ人、韓国人、沖縄人など多種多様で、彼らは皆、海軍民事部が設置したキャンプに収容されていた。キャンプ・スセペは「立入禁止」だったが、檻に閉じ込められた生活を見ることができた。

写真の後方に見えるバラック状の建物が収容所の住居のようだ。

みんなが赤ん坊の湯あみを楽しむ。

長く低い兵舎のような宿舎が建てられ、各家族には小さな区画が与えられていた。他の場所と同様に水は不足しており、住民たちは与えられた水を大切に活用した。日中はキャンプ外の小さな畑で働いたり、釣りに行ったりする者もいた。軍のために働く者も多かった。

米軍の管理の下で、収容所のたんぱく源確保のために漁に出ている模様の被収容者。

海軍民生局の担当者が漁労班を監視してる。

サイパン戦で破壊された船を修理している模様。

難破した日本漁船の残骸を修理中。

各家庭に漁獲物の配給が届く。

戦闘を生き延びた住民の荷馬車や荷役動物の一部。

私たちの中で、戦争に巻き込まれたこれらの単純労働者たちの運命をうらやましいと思う者は誰もいなかった。それでも、彼らの生活水準は、最終的には日本の委任統治下よりもよいように思えた。

この後、第21海軍建設大隊は沖縄に向かい、熱田や久場崎から馬天港や知名崎まで、特に海軍の軍事拠点の建設にかかわることになる。

沖縄戦の初期段階は予想以上に急速に進んだ。上陸作戦への抵抗は軽微だった。できるだけ早く来るよう要請が届き、私たちは駐屯地内での作業を急いだ。私たちの服にはチフスを媒介するシラミの駆除剤が染み込んでいたが、再び腕を「撃たれた」。

その後、LSTを待ち、ついに4月18日、サイパンの港で700隻のブラックジャック(最初の梯団)が3隻のLSTに積み込まれた。大隊の残りの隊員は、数週間後に続く大量の貨物の取り扱いのためにそこに留まった。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■