日本陸軍 沖縄北飛行場(読谷飛行場)

2 陸軍沖縄北飛行場(読谷飛行場)[米軍] 読谷補助飛行場

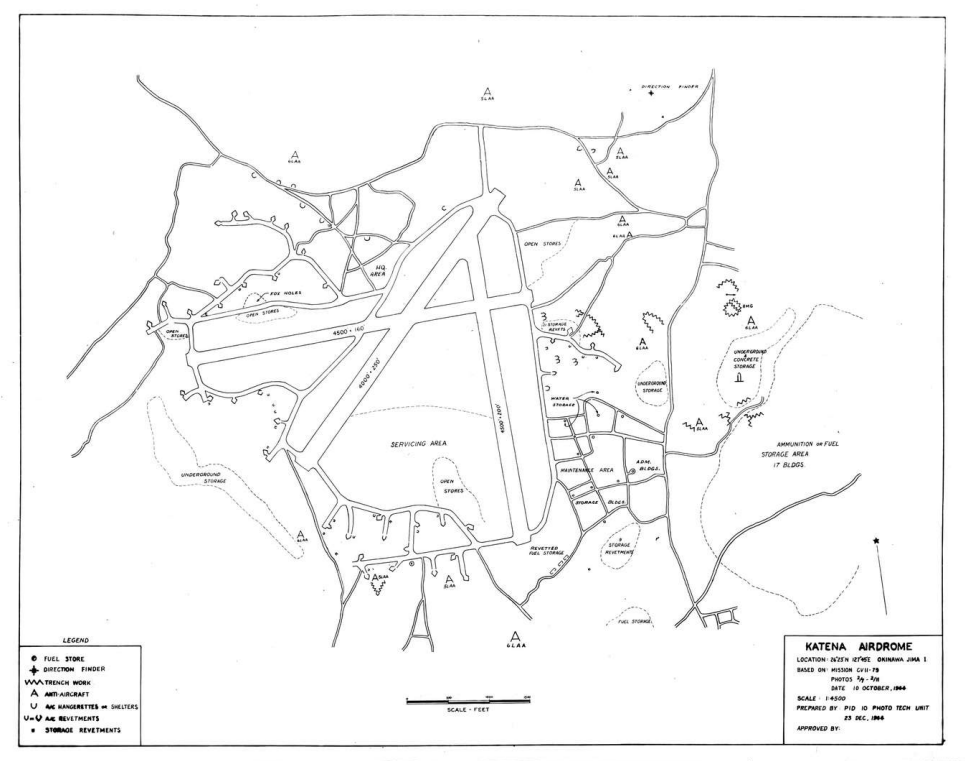

3 陸軍沖縄中飛行場(嘉手納飛行場・屋良飛行場)[米軍] 嘉手納基地

4 陸軍沖縄南飛行場(仲西飛行場・城間飛行場)[米軍] 牧港補給地区

5 陸軍沖縄東飛行場(西原飛行場・小那覇飛行場)[米軍] 与那原飛行場

6 陸軍首里秘密飛行場(石嶺飛行場)

沖縄の米軍基地のなかには、旧日本軍建設の飛行場を米軍が接収・拡張したものが幾つもあるが、日本陸軍が読谷に建設した沖縄北飛行場 (読谷飛行場) は、日本軍の土地の強制接収から63年という歳月を経て、2006年に全返還を勝ちとった*1。

1943年4月27日 - 土地の強制接収

1942年6月のミッドウェー海戦において、日本軍は航空母艦や航空機を喪失し、以後の戦況を立て直すことができなかった。そのため大本営は戦艦空母の代わりに南西諸島に多数の飛行場を建設し、地上から航空作戦を展開するという「不沈空母」構想をうちたてた。沖縄では15の飛行場建設が計画された*2。

日本陸軍が計画した読谷の飛行場は「沖縄島北飛行場」と呼ばれた。土地の強制接収。なかにはテニヤンから帰郷し始めて接収されていることを知るなど、完全に住民の同意なしの強制接収だった。

関係者に何の前触れもないまま、読谷山国民学校南側の読谷山野(ユンタンザヌー)と呼ばれた広大な畑地に、青い竹竿の赤旗が立った。それは昭和18年(1943年) 4月27日のことであった。… 一週間ほど経って、字事務所からの連絡で住民が国民学校に集められた。その時に初めて、赤い旗が飛行場予定地の境界を示すものであり、集められた人たちは接収予定の地主であることが分ったのである。まさに晴天の霹靂であった。

1943年4月27日、土地の強制接収。*3。国場組が建設指揮をとる*4。

私の家は飛行場の真中にあった。家の周囲に約二千五百坪の畑があって、そこにイモ、キビ、大豆などを作り、のどかな農村生活を送っていた。一帯に赤い旗が立ち始め不思議に思っていたが、数日後に飛行場をつくるとのうわさが急に広がった。どうして小禄飛行場があるのに読谷にまで造らねばならないのか、地主間でささやいていたら間もなく測量が始められた。そうして畑は奪われ、家は立退きさせられた。引越し補償金は取ったが、土地がなくなり路頭に迷った。やむなく山間地に家を建てることにしたが、材木や石垣など馬車人夫を使い移転したため建築資金は運賃についやし、牛まで売ってやっとつくった。年配の人には精神錯乱をきたす人も出た。あの悪夢は絶対に忘れられない。飛行場建設に際しての用地の接収方法は地主の意思を無視した強制的なものであった。

1944年7月の完成予定であったが、しかし、北飛行場の工事は計画通り進んでいなかった。あまりに多くの基地計画を急速に進めたが、物資は来ず、人員も不足した。

右側は、その年11月の第三航空艦隊司令部「南西諸島航空基地一覧図」の、北と南の飛行場図面。そして実際に翌年の1月に撮影された飛行場の空中写真。

陸軍航空本部は昭和18年(1943年)夏から地元土建会社に委託して読谷村と伊江

島に飛行場の建設を進めていたが、資材と労働力の不足が重なって工事は進んでいなかった。新設の第32軍の主任務は昭和19年(1944年)7月末を目途に航空作戦準備を完了することであったが、4月現在、陸軍飛行場は一つも完成しておらず、飛行場建設が新設の沖縄守備軍の急務となった。沖縄県「旧軍飛行場用地問題調査・検討報告書」平成16年3月 p. 33

1944年10月10日 - 十・十空襲

なんとか9月末までには航空作戦基地として使用できる状態になっていたが、1944年10月10日、十・十空襲で航空基地は攻撃の標的となった。結果として壊滅的な被害を被った読谷飛行場は昼夜兼行の補修工事で修復され、翌年3月まで台湾や南洋への中継基地となった。実質の運用はほとんど数か月にしか満たない。

空襲は延々9時間にも及んだ。この空襲で読谷飛行場にあった格納庫、倉庫、那覇分廠などの建物が幻のように消え、日本軍の陣地は跡形もないほどに破壊されていた。喜名の民家に置かれていた砲弾が攻撃を受けて引火し、間断なく炸裂する音が地を揺るがし、その凄まじさはまるで地獄のようであった。この空襲で喜名大通りの郵便局から南の道沿いの家並み40余戸が焼けた。

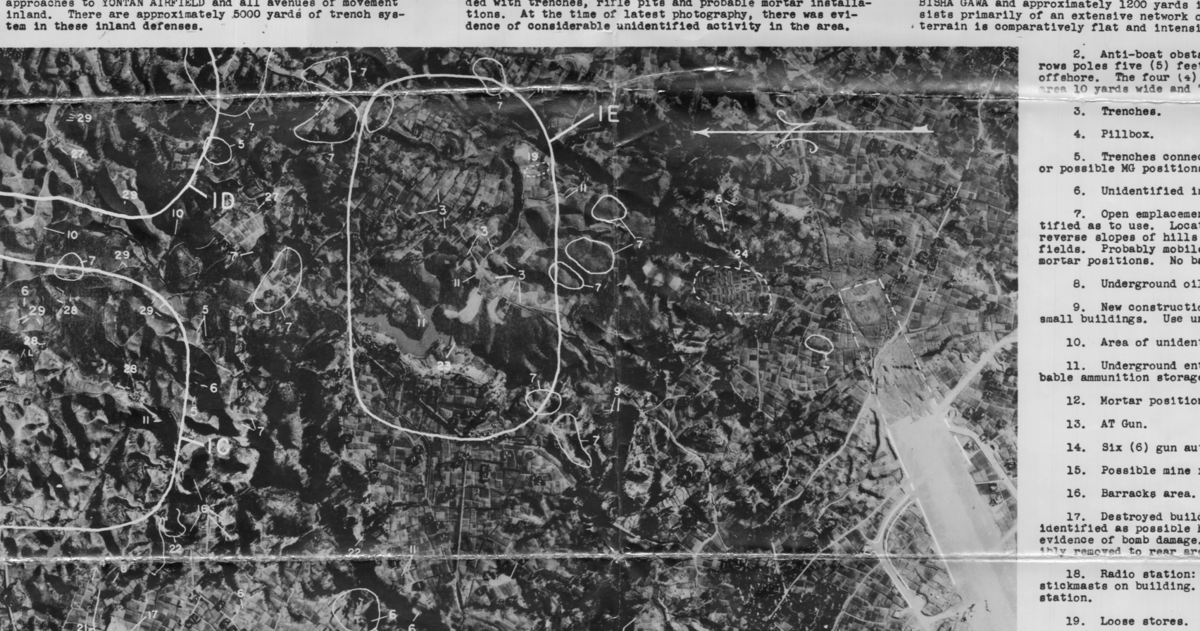

米軍が十・十空襲で空撮した空中写真は解析され、ターゲットマップとなる。

米軍が1944年10月に撮影していた日本帝国陸軍北飛行場の写真。

米国海軍: Uncontrolled mosaic map of Yontan Airfield, Okinawa. Lat. 26°25' N; Long. 127°44' E.

読谷飛行場の未調製のモザイク地図。北緯 26度25分・東経127度44分。読谷 1944年 10月 19日

こうした空中写真をもとにインテリジェンスの写真解析班が仕事する。米軍の沖縄上陸作戦の上陸地点となる渡具知(とぐち)海岸。米軍は Hagushi と呼ぶ。

Okinawa, 1945 | From the World War II: Okinawa Collection (C… | Flickr

上陸の準備は万端であった。下は上陸2月前の解析。

Okinawa Gunto CINCPAC-CINCPOA BULLETIN NO. 53-45; 58 FEBRUARY 1945

Ryukyu Islands airfields. Report No. 1-b(10), USSBS Index Section 6

1945年3月30日 - 「自壊命令」

1945年3月30日、第32軍が沖縄北・中両飛行場の自壊命令をくだす。持久戦略に転換した第32軍は、せっかく建設した航空基地を自ら破壊し、主力部隊を飛行場から撤退させる。大本営に対して申し訳程度に、主に地元の住民で構成された部隊「特設第1連隊」を残し全滅に任せる。

1945年4月1日 - 米軍の上陸

後に本土の上層幹部は読谷・嘉手納飛行場をむざむざと米軍に明け渡すことになった沖縄守備軍第32軍を問題とするが、そもそも数々の大規模飛行場計画を沖縄に押しつけながら、そのための資力は本土から送られてこない。沖縄防衛の要であった精鋭の第9師団を突如転出され、第32軍は両飛行場を放棄し持久戦に備える方針を撮った。

結局は、あれほどの心血を注いだ日本軍の15の沖縄飛行場建設は、ほとんどその役目を果たすことはなく、むしろ沖縄に上陸した米軍の恰好の拠点を提供することになった。

4月1日、米軍が読谷と嘉手納の両飛行場を目指し上陸する。無血上陸した米軍は速やかに両飛行場の復旧工事をはじめ、その日のうちに使用できる状態にした。

同日午前11時半、主要な目的であった読谷(北)と嘉手納(中)の両飛行場をいともあっけなく占拠すると、すかさず飛行場の整備に当たった。…こうして嘉手納飛行場は、その日のうちに不時着用として使用できるまでになった。

この後、天皇の「逆上陸でも」発言と大本営からの圧力で、第32軍は両飛行場を奪還すべく無謀な進撃を強いられ多くの犠牲を払うが、無論、米軍の手からこれらの飛行場を奪還することはできなかった。日本的な権威主義と官僚主義は決して勝利しないという一例である。

米軍基地となった読谷飛行場

1945年4月1日から6月17日まで、米軍は、わずか2か月半で読谷飛行場を大型爆撃機の滑走路として拡張・完成する。

日本軍の北飛行場から、米軍の読谷飛行場へ

米軍の読谷飛行場は沖縄北飛行場を土台にしたもの。

2006年7月31日 - 米軍「読谷補助飛行場」の返還

1946年の時点で読谷村は村土の95%を米軍基地として接収されていた。戻る場所はほとんどなかった。それからひとつひとつ、基地の返還をもとめ実現してきた。

2006年7月31日、読谷村は米軍「読谷補助飛行場」の返還を実現した。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■